こんにちは、空間認識力が高めの中村です。今回のブログでは、多くの小学生に当てはまる右脳を鍛える学習について、私の考えをお伝えします。(長くなりますので、その1では右脳と左脳の違いの紹介までの話となっています。)

先日のブログで紹介しましたが、人間の脳は右脳と左脳にわかれていて、例えば空間認識を司るのは右脳であることがわかっています。論理的な思考は左脳が担当します。このような違いがあるのですが、結論から言うと一般的に小学校で算数の学習をすると左脳ばかりが鍛えられやすくなります。右脳を鍛えることが足りなくなりやすいので、小学生の間は意識的に右脳を鍛えると良いです。

こう考えるには理由があります。その説明をしていきたいのですが、まずは右脳と左脳の違いから紹介します。

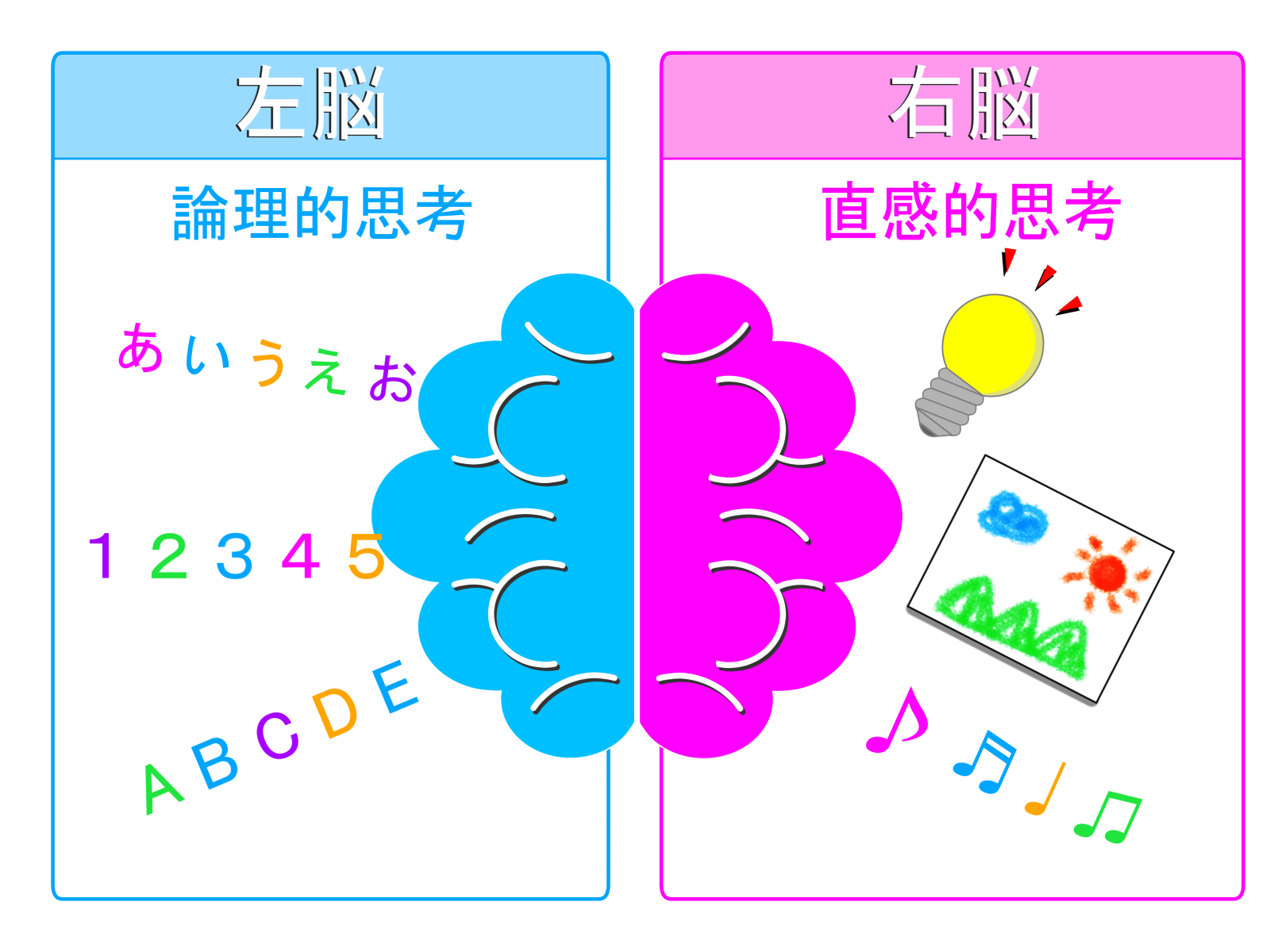

上の画像にあるとおり、左脳は論理的思考を担当します。算数の学習に関係して言えば、言語・分析・計算などを行うときに左脳を働かせることになります。

「赤いテープが10㎝。白いテープは赤いテープより3㎝長く、青いテープは白いテープより5㎝長い。青いテープの長さは何㎝ですか。」

このような問題は問題文(言語)を読み、答えをどう求めていけば考え(分析)、「10㎝より3cm長い白いテープは10+3=13(㎝)だから…」と論理的に考えて(計算して)答えを求めることが通常です。

一方で右脳は直感的思考を担当します。例えば、坂が急なのか緩やかなのかの判断は直感的に行うことが多いでしょう。みなさんは以下の画像の坂をどう判断しますか。

この坂は急だと思った人が多いことでしょう。ここを登ったら疲れそうだな、とか何となく見た感じで急だと思ったなら、右脳を使った判断ということになります。これを「この坂は絵だけど、大体10mすすむと4m高くなるから(分析)、割合は4÷10=0.4(計算)だな。0.4を百分率に変換すると傾斜率40%だ。車にとって急な坂は危険であり、一般的に高速道路の傾斜率は10%未満だから…」と論理的に考えて(左脳を使って)判断した方もいるかもしれません。ですが、そうしない方がほとんどでしょう。このように右脳は直感的な判断をするときに使われます。

実際には右脳だけ、もしくは左脳だけを使って算数の問題を解くわけではありません。生活している時も両方使いながら、状況によってどちらの脳を優位に働かせているか変わってくるものです。そんな右脳と左脳の違いをまとめると以下の通りです。

右脳…直感的思考を担当。イメージ・芸術性・創造性・ひらめき・空間認識に関係しやすい。

左脳…論理的思考を担当。言語・計算・記憶・分析に関係しやすい。

いかがでしょうか。

ここで話を小学生が算数を学習する状況に戻します。小学校で学習する算数は計算・文章題・公式を使って…

(その2へつづく)